行政・学校も巻き込める!料理コンテストを“貸会議室”で開催する理由

地域食材をもっと多くの人に知ってもらいたい、料理人や生徒たちの技術を発表する場をつくりたい――そんな想いから注目されているのが、貸会議室を活用した料理コンテストです。

「調理設備がない場所で料理イベント?」と不安に思う方もいるかもしれませんが、実は“調理済み料理の持ち込みスタイル”であれば、柔軟に活用できる会場も多数あります。

この記事では、企画・準備・運営のポイントから、行政や地域との連携による成功事例まで、料理コンテスト開催の魅力と実践的なヒントをお届けします。

なぜ貸会議室で料理コンテストが注目されているのか?

調理設備がない場所で料理イベント?一見すると不向きに思える貸会議室が、今では「地産地消」や地域連携をテーマにした料理コンテストの会場として選ばれている理由があります。

手軽さと利便性で、開催のハードルを下げられる

料理コンテストというと、調理室やキッチンスタジオを思い浮かべがちですが、準備・移動・使用料などのハードルが高くなりがちです。

その点、貸会議室は駅近でアクセスも良く、時間貸しで柔軟に使えるのが大きなメリット。

最近では、調理済みの料理を持ち込んで審査を行うスタイルが主流になっており、審査や発表の場として貸会議室が最適だと評価されるケースが増えています。

地元食材とストーリーを伝える“発表の場”として最適

料理そのものだけでなく、その背景にあるストーリーを伝えたいというニーズも高まっています。

貸会議室ではスクリーンやプロジェクターを使って、料理人が食材の選定理由や工夫した点をプレゼン形式で共有することができます。

審査員だけでなく、観客にも「知って」「味わって」もらう体験を演出できるのは、料理コンテストの質を一段引き上げる大きな要素です。

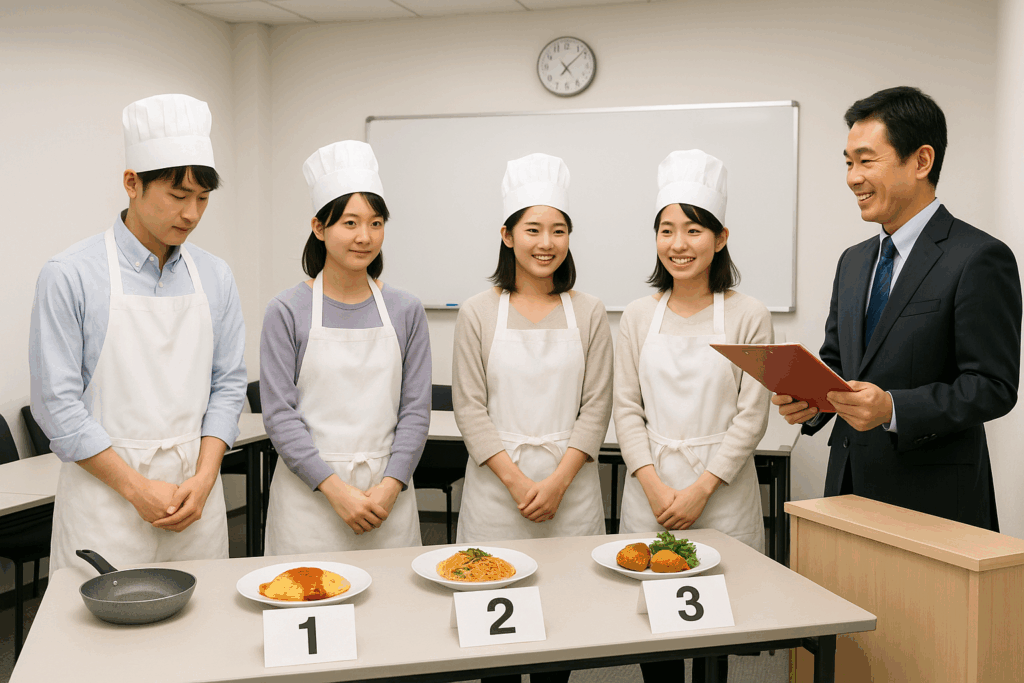

【成功事例】地元の高校と市が協力したコンテストでPR効果UP

長野県の某市では、市内の貸会議室を使って「信州食材を使った高校生料理コンテスト」を開催。

参加した生徒は、地元野菜を使ったレシピを披露し、地域メディアやSNSでも大きく話題に。

審査会場として活用された貸会議室では、スクリーンで食材の収穫風景を紹介しながらプレゼンが行われ、参加者・来場者ともに「地元の良さ」を再認識できたイベントとなりました。

料理コンテストに最適な貸会議室の条件とは?

会議室で料理イベントを行うには、会場選びがとても重要です。

どんなスペースを選ぶかで、イベントの雰囲気も運営のしやすさも大きく変わります。

持ち込みOKか?キッチン設備の有無を確認

貸会議室の多くは基本的に「調理不可」のケースが多いため、あらかじめ“調理済み料理を持ち込む形式”で企画するのが一般的です。

ただし、一部の貸スペースではキッチンや流し台が併設されていることもあるため、必要に応じて会場の仕様を細かくチェックしましょう。

また、食品を扱うため、衛生面やゴミの持ち帰りルールの確認も大切です。

試食・審査・プレゼン…レイアウト変更のしやすさがカギ

コンテストでは「試食」「審査」「プレゼン」と複数の場面を一つの空間で進行する必要があります。

そのため、レイアウトが自由に変更できる会議室が理想です。

長テーブルを使って試食台をつくったり、椅子を審査員席として並べるなど、用途に合わせた配置がしやすいかを事前に確認しておきましょう。

床の材質や掃除のしやすさも要チェックです。

映像・音響設備が整っていると魅力UP

審査の際にプロジェクターでレシピの流れや食材の写真を表示したり、マイクで参加者に発表してもらう形式も人気です。

貸会議室にはこうした設備が揃っている場所も多く、イベントとしての“演出力”を高めることができます。

設備の使用料が別料金になることもあるため、事前に見積もりを取るのがおすすめです。

参加者と観客が満足するコンテスト演出

ただ料理を出して審査するだけではもったいない!五感を使った体験型の演出を取り入れることで、参加者も観客も「また来たい」と思えるコンテストになります。

プレゼンタイムを設けて“ストーリー”を共有

料理には、その人の想いや食材にまつわる背景が込められていることが多いもの。

審査員や観客に料理の魅力をより深く伝えるために、発表者がプレゼンできる時間を設けましょう。

プロジェクターを使ってスライドを映したり、マイクでコメントを添えることで、ただの「試食イベント」から一歩進んだ、“体験型コンテスト”になります。

試食方法を工夫して五感で楽しめる時間に

感染対策を考慮しつつ、試食タイムを工夫するのも満足度アップのカギ。

個別に盛り付けた小皿を配るスタイルにすれば、衛生面でも安心。

さらに、投票用紙やQRコードを使ったデジタル投票を組み合わせれば、観客も「評価に参加する」楽しさが生まれます。

味だけでなく見た目・香りも感じられるよう、照明や器選びも演出の一部として活用を。

【成功事例】食材展示+パネル紹介で理解が深まった

北海道のあるコンテストでは、参加者が使用した地元食材を会場入口で展示し、それぞれの特徴をまとめたパネルを設置。

「この野菜、初めて見た!」「こういう育て方をしてるんだ」と来場者が自然と足を止め、食材への興味が深まりました。

料理そのものに加えて“食材を知る”という体験が、地域理解にもつながる好事例となりました。

地域や行政との連携が生む広がりとは?

料理コンテストは、ただのイベントにとどまらず、行政や地域団体と手を組むことで、地域全体を巻き込む「まちづくりの一環」にもなります。

地産地消・食育・観光…地域課題とつながるテーマ設定

料理コンテストを地域と連携して行う最大のメリットは、「地域資源を活かしたテーマ設定」ができること。たとえば「地元野菜を使ったヘルシーレシピ」や「高校生による食育メニュー」など、社会的意義のあるテーマを打ち出せば、行政や教育機関とのタイアップもスムーズに。単なる競技イベントから、地域に根ざした文化活動へと発展させることができます。

地元メディアや学校を巻き込んで話題性UP

行政との連携があれば、広報面でも大きなメリットがあります。

地元の新聞やケーブルテレビ、広報誌などを通じて情報発信できるだけでなく、地元学校との連携により「総合学習の一環」として学生の参加や見学も可能に。

料理人だけでなく、観客やボランティアも集まりやすくなり、自然と地域イベントとしての認知が高まります。

【成功例】地元商店街と連携して“食べ歩き企画”も同時開催

山形県で行われた料理コンテストでは、貸会議室で審査を行う一方、商店街の各店舗が参加メニューをベースにした「限定メニュー」を販売。コンテストの集客力を活かして商店街の活性化にもつなげるというユニークな試みで、メディアにも多数取り上げられました。単独イベントではなく、「地域の流れに組み込む」ことで広がりを生む好事例です。

スムーズな運営を叶える事前準備のポイント

料理コンテストの成功は、当日よりも“準備段階”にかかっています。トラブルを避け、参加者も運営側も気持ちよく進行できるよう、事前にしっかりとチェックしておきましょう。

スケジュール表と役割分担は必ず明文化しておく

進行の遅れや混乱を防ぐには、事前のスケジュール設計が不可欠です。

開始時刻・審査時間・表彰式など、分単位でタイムテーブルを作成し、スタッフ全員が共有しておきましょう。

また、受付・誘導・衛生管理・撮影など、各スタッフの役割を明確にしておくことで、トラブル時にも素早く対応できます。

会場チェックは“料理目線”での動線確認が大切

貸会議室は料理イベントに特化していないため、動線やスペースに注意が必要です。

試食台と審査席、観客スペースの配置、料理の搬入ルートなどをあらかじめ確認し、「どこで渋滞が起きそうか」「通行の妨げにならないか」など、料理人と観客の両方の視点で最適なレイアウトを考えることが重要です。

【失敗例】ごみ処理の手配を忘れて大混乱に…

ある地域イベントでは、試食用の容器や食材の包装ゴミが想定以上に出たにもかかわらず、ごみ袋の用意も回収の手配もされていなかったため、運営側が大慌て。

後日、施設管理者から注意を受ける結果となりました。

食を扱うイベントでは、衛生管理・清掃の視点も含めて「準備=当日の成否を左右する鍵」として考える必要があります。

審査方法と参加者評価をどう設計するか?

公平で納得感のある審査は、コンテストの信頼性を高め、参加者のモチベーションにもつながります。

審査基準や評価方法を工夫して、イベント全体の質を高めましょう。

味だけじゃない!“見た目・創意・地域性”も評価ポイントに

料理コンテストでは、味の良さはもちろん大事ですが、それだけでは審査しきれません。

見た目の美しさや、アイデアの新しさ、地元食材をどう活かしているかといった「ストーリー性」も含めた多角的な評価が重要です。

審査基準を事前に公開することで、参加者も方向性を持って準備ができ、公平性も保たれます。

プロと一般審査員の“ダブル評価”でバランスを取る

審査員には、プロの料理人や地元メディア関係者、栄養士などの専門家を招くのが基本ですが、あえて一般来場者にも投票してもらう「観客審査」方式を取り入れるのもおすすめです。

プロが見落としがちな“親しみやすさ”や“地元らしさ”を評価できるため、参加者にとっても多様なフィードバックが得られ、満足度が高まります。

【成功事例】“ストーリーテリング”評価が参加者の心を掴んだ

福井県で開催された料理コンテストでは、料理そのものの評価に加え、「料理に込めた想い」を審査ポイントに加えたところ、参加者が語るエピソードに審査員も観客も感動。

「料理がもっと好きになった」といった声も多く寄せられ、単なる勝ち負けを超えた学びの場として高い評価を得ました。

参加者・観客・地域の記憶に残す方法

コンテストが終わったあと、参加者や観客の心にどんな印象が残るか。

それが次回開催の成否を左右します。「終わり良ければすべて良し」となるような仕掛けを用意しましょう。

記念品や表彰状で“達成感”を演出

優勝者や上位入賞者にはもちろん、参加者全員にも記念品や修了証を渡すことで、「参加してよかった」「また挑戦したい」と感じてもらえます。

地元特産品や手作り感のあるトロフィー、オリジナルエプロンなど、地域性を活かしたグッズにすると、より記憶に残りやすくなります。

審査コメントを添えた表彰状も、参加者にとって大切な記録になります。

SNS投稿や記事化でイベントの記録を残す

イベント当日の様子を写真や動画で記録し、公式SNSや地域メディアで発信することも重要です。

特に参加者や観客が自分の写真・料理が紹介されているのを見ることで、シェア意欲も高まり、自然と次回開催への期待が生まれます。

また、開催レポートを残しておくと、次回の運営や広報にも活用できます。

【成功事例】受賞レシピが商品化されて地域に定着

ある地方自治体では、料理コンテストで最優秀に選ばれたレシピを地元の飲食店と連携して商品化。

観光客向けに「〇〇コンテスト受賞メニュー」として提供したところ、メディア取材も入り、地域の食ブランド化にもつながりました。

イベントで終わらせず、次に“つなげる”ことが地域活性の一歩になります。

コンテストの継続開催に向けた仕組みづくり

一度きりのイベントではなく、「来年もやろう」「次は出たい」と思ってもらえるようにするためには、継続を見据えた仕組みづくりが大切です。

フィードバックを集めて“次回改善”に活かす

コンテスト終了後、参加者や審査員、観客からアンケートやヒアリングで感想を集めることで、次回に向けた改善点が明確になります。

「もっと試食時間がほしかった」「プレゼンタイムが印象的だった」など、実際の声は次回の企画に直結する貴重なヒント。

スタッフ間での振り返りミーティングもおすすめです。

単年で終わらせず“シリーズ化”を意識する

初回を終えて「やって良かった」と感じられたなら、それをベースに年1回、または季節ごとの“シリーズイベント”として位置づけてみましょう。

例えば「春:旬野菜コンテスト」「秋:発酵食品チャレンジ」などテーマを変えることで、リピーターも楽しめ、地域の年間行事として定着しやすくなります。

【成功例】地域一体型プロジェクトに育った例

岐阜県のある町では、年1回の料理コンテストを続けるうちに、地元農協や高校、商工会も巻き込む大規模プロジェクトに発展。

今では「コンテストを通じて町の未来を考える」取り組みとして、移住・交流事業とも連動し、全国から注目を集める事例となっています。

継続することで、思いもよらない広がりが生まれることもあるのです。

地元を味わい、つながる。料理コンテストの新しい形

貸会議室を活用した料理コンテストは、地元食材の魅力を再発見し、地域をつなぐ場としてますます注目されています。

調理済み料理の持ち込みスタイルを活かせば、設備の制約もクリアでき、企画次第で演出の幅も広がります。

行政や学校との連携で広報・運営もスムーズに。

参加者にとっても、料理の技術だけでなく、地域や食材への理解を深める貴重な機会となります。

一度きりで終わらせず、地域の恒例行事として“記憶に残る味”を育ててみませんか?